Los dìas gloriosos comenzaron a escribirse tiempo despuès, cuando los sucesos tomaron distancia del normal y rutinario y ordinario y porque no cirscunstancial movimiento de la especie y el ecosistema que la rodea.

Toda cosa que pasa se mira bien de lejos.

Este proceso cobra coherencia y valor cuando sucede en el tiempo como una constante calculable a travès de principios aritmèticos y/o psicològicos.

Es innegable para un historiador su fiel dependencia al òrden atribuido por su misma cultura (esa cultura oxigenada por el òxido y la erosiòn).

Los dìas de gloria no se enjabonan con discursos floreados y recargados.

Con intervalos morales y principios quìmicos.

No son priuritos en la mente ni referencias cruzadas hacia afuera, donde los conejos que siempre escapan se chupan la luz (y por eso la cruz en la estufa).

No somos los cònclaves de nuestra època para fusilar a los inoportunos hacedores del bien.

No. No es necesario, para nada.

Ayer y mañana son tan inciertos como los verbos alemanes que versan soble la carne y el espìritu.

Hubo una vez, hace un tiempo que ya nadie recuerda, que los àrboles se levantaban contra el Imperio del Hombre.

En Macbeth y en El señor de los anillos.

En Zeitgest. En Asesinos por naturaleza y en cada pastilla de la paz.

A los hombres les preocupò.

Pusieron lìneas de telèfono para salvar ballenas. Helicòpteros para evacuaciones masivas.

Los campesinos y los obreros de mejor salario suspendieron sus insolencias.

La gente apagò los cigarrillos y enlazò redes.

Por internet florecieron las plegarias y todos los ciudadanos de las grandes metròpolis se alertaron:

Viene la muerte a por todos.

Las mujeres decidieron que no tendrìan hijos porque el mundo es una completa basura irreal. No someterìan a un bendito producto de la uniòn entre los cuerpos a enfrentarse violentamente con el destino de la especie.

Los hombres abandonaron paulatinamente los excesos del deber y la fuerza de ser de un hombre. Se aglutinaron, tambièn paulatinamente, en centros de asistencia y fertilidad para conseguir una mayor sensibilidad.

Las rutas: atisborradas de fuselaje.

Los niños apresurados corrieron de la jugueterìa al kiosco y luego a iniciarse en los quehàceres sexuales y en sus distintos pormenores.

El aburrimiento de esperar el fin promulgò inventos especìficos.

Celulares con gafas, microbios surrealistas, piezas de teatro dirijidas por actores.

Teorìas sobre el pecado de alimentarse de seres vivos acumularon dìa a dìa màs adeptos.

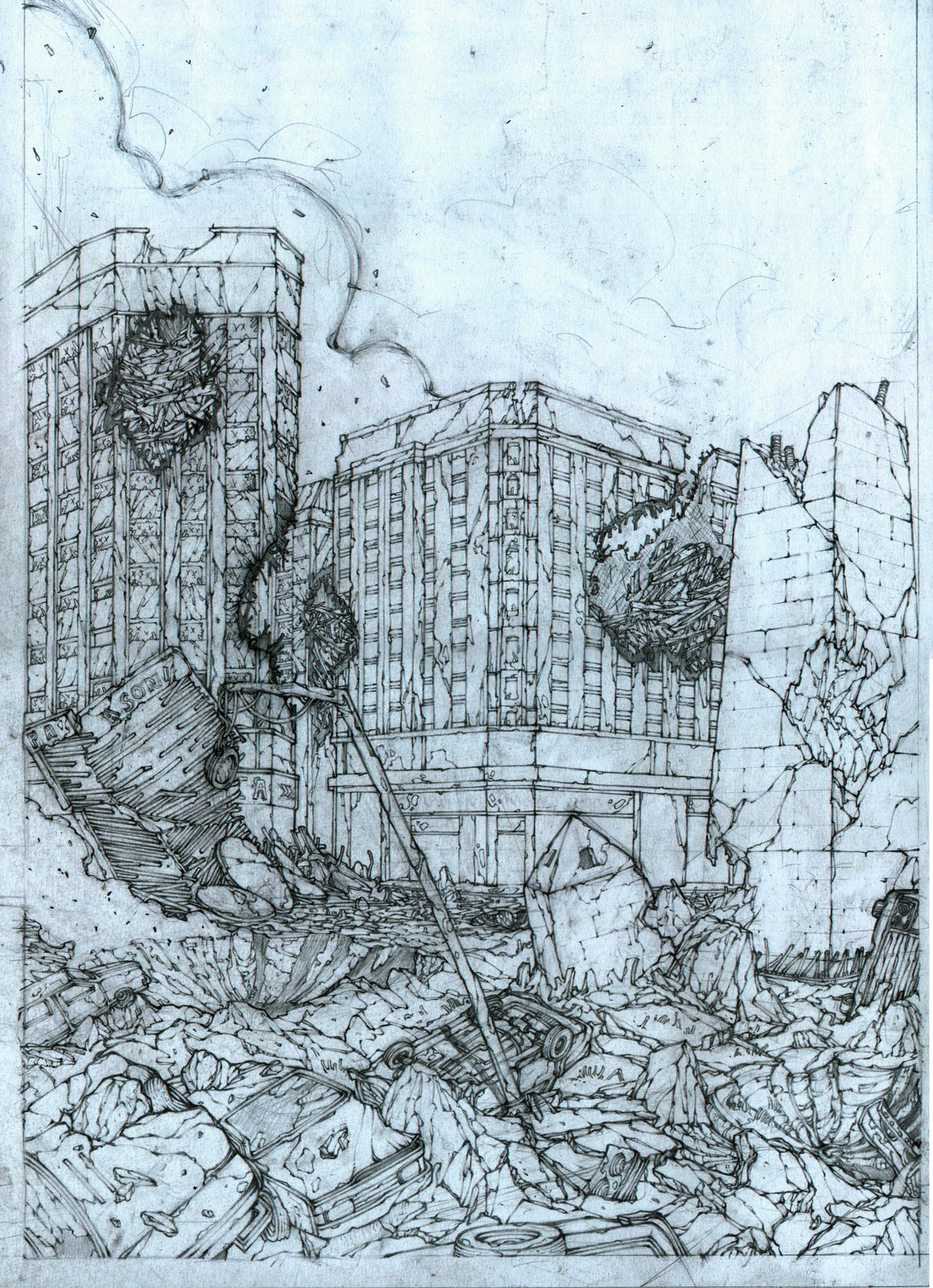

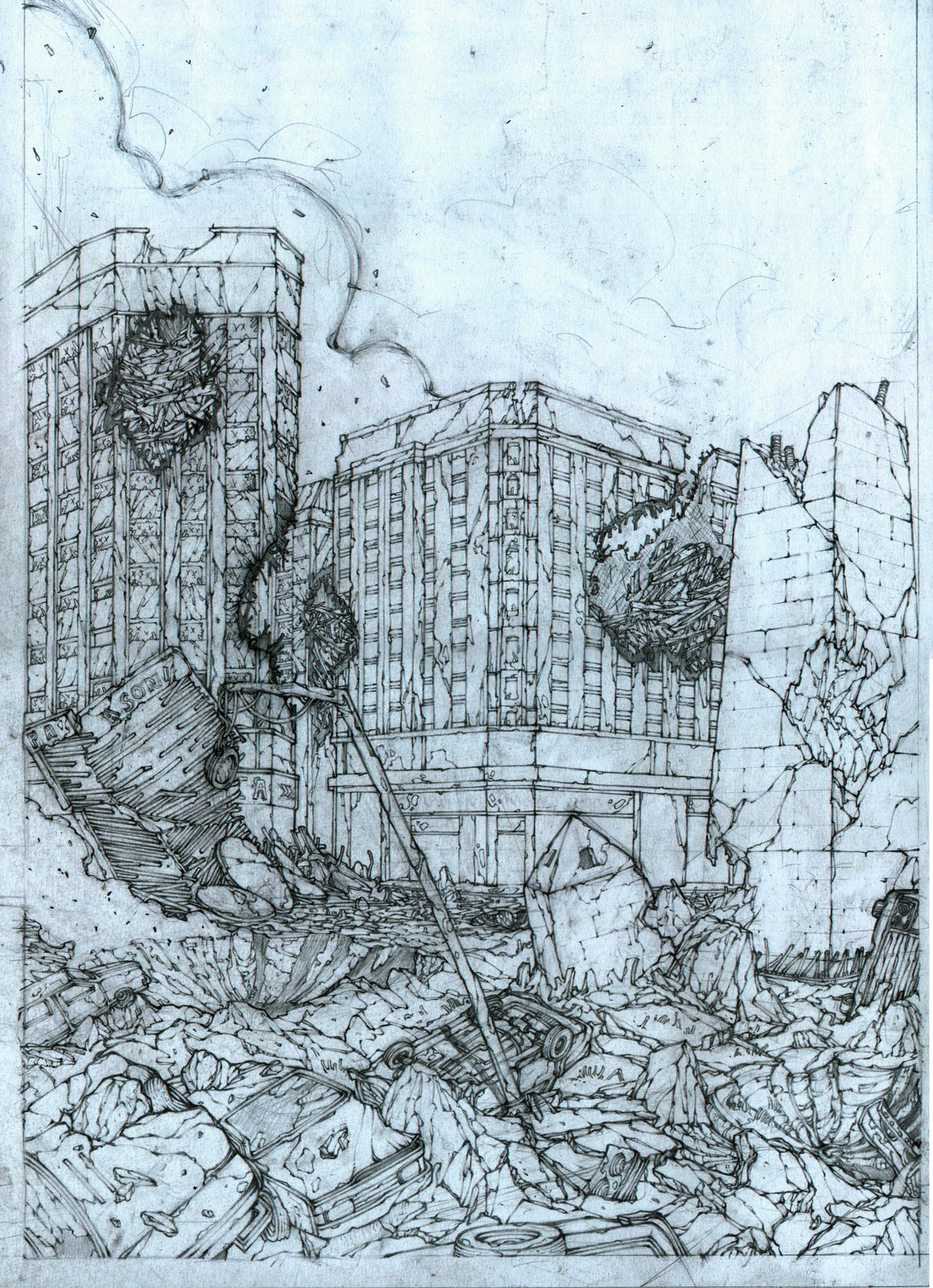

Tal vez porque el fatalismo se hizo tan evidente que la imagen de La Gran Crecida del Gran Rìo nos iba a depositar un dìa entre escombros, sin tener màs remedio que recurrir a la ingesta del conciudadano para subsistir. Y ser el organismo santo del òrden de la cultura y los hàbitos morales e individuales (y todo en nombre de la mayor libertad) cobrò sentido.

La catàstrofe natural que dictamina el fin de la especie era una certeza.

Y debìa ser impedida.

Las canciones ya no hablaron de amor.

Los poetas alzaron sus brazos esperando ser aplaudidos.

Miles de mujeres acudieron a ellos, sin distinciòn oral o escrita, a amarlos, besarlos y luego amamantarlos.

Los artistas, fueron elejidos presidentes.

skip to main |

skip to sidebar

francisco baròn, artista patrocinado por CdGAC

Esparcimiento, Cultura y Revolution

trabajo en proceso. todo trabajo es una especulaciòn.

El Sonido de Goma

Contacte Nos

Perfil Psicosomatico

Socios

- AACH, asociaciòn argentina de chongos

- Acrobata, un chino del interior

- Antologia Permanente

- Café Umbrales

- Caja de Goma Podcast

- Caja de Goma Soundcloud

- Capi Baker, un facho posmo

- Casa de piedra

- El Atolòn de Funafutti

- El Profesor Golber

- El espejo que miente

- I Love U Nebulosa

- JS y su fàbrica de manteca

- La Coso, dueña de una coserìa

- La Joven Guarrior

- Linda Linda

- Los TP, ex progresistas

- Nazareno, trabaja en una carnicerìa

- No es una crònica

- Petisa, chocotorta anarco

- Prosa babosa

- Yonson, el flan perfecto

Secciones

- actualidad en contemplaciòn (7)

- aforismos (14)

- analisis superficial (10)

- atentado (3)

- catastrofes naturales (35)

- colaboraciones (4)

- coleccion de discos ACCdG (5)

- drama (15)

- el pastor (10)

- en vivo (1)

- Futbol Goma (3)

- heroes y herejes de goma (12)

- historia de la humanidad toda (27)

- historia reciente (9)

- institucionales (49)

- la vida de goma (60)

- La Voz del Pulidor (4)

- las variaciones schumagger (3)

- los niños y los locos (2)

- los poetas (8)

- momia (4)

- Pedestal Morris (7)

- pequeñas anecdotas sobre las instituciones (7)

- poema (1)

- poesía (33)

- polemicas de goma (20)

- principios deportivos (1)

- querido papa noel (1)

- recuerdos (1)

- textos instantaneos marca acme (1)

- una decada menos (10)

Los Dos Mil

- una decada menos (10)

Archivo de Goma

Baires en el horno

francisco baròn, artista patrocinado por CdGAC

Espacio adherido al movimiento

Esparcimiento, Cultura y Revolution